- Food

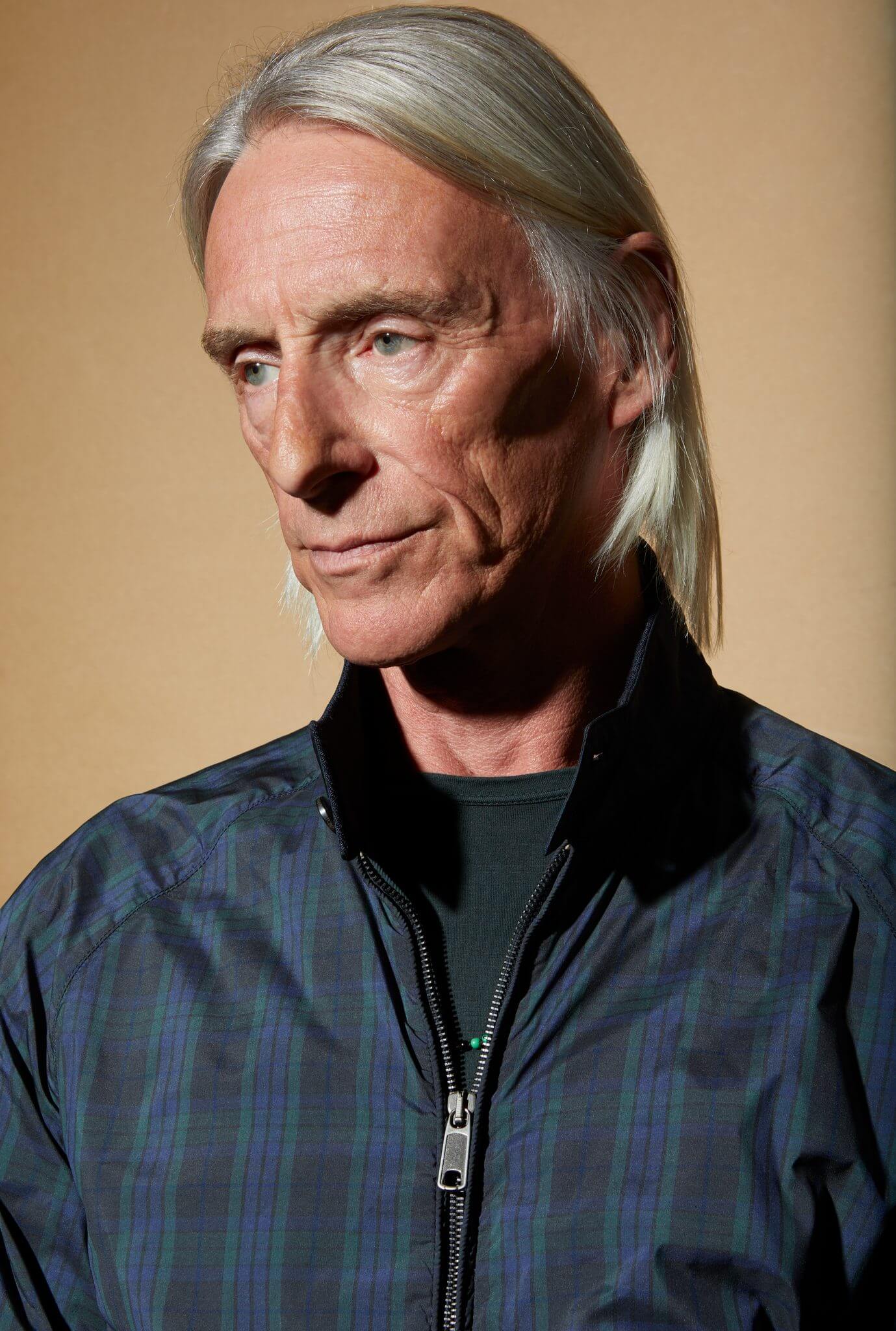

【Interview】Paul Weller『On Sunset』

2年ぶり15枚目となるソロ・アルバム『オン・サンセット』はザ・ジャム、ザ・スタイル・カウンシル時代の古巣であるポリドールから7月3日にリリース。前作『トゥルー・ミーニングス』でストリングスを起用したフォーク・ロックを展開しましたが、本作ではそのストリングスの用い方をさらに飛躍させたかのような意欲的な作品に。音楽へのあくなき挑戦と意欲は衰えるばかりか、新たな境地を見せてくれます。そんな長いキャリアを通しての代表作のひとつとなった『オン・サンセット』についてのインタヴューをお届けします。

──新作の1曲目「ミラーボール」は前作『トゥルー・ミーニングス』を完成させている時に書かれたそうですね。この曲から今回のアルバムは始まったということですが、新作のほかの曲は「ミラーボール」にインスパイアされて生まれていったのでしょうか?

そう、「ミラーボール」が礎になってアルバムができていったってことさ。たいてい、どんなアルバムでも、そういう曲が1、2曲はあるものだ。いわゆる土台になる曲だね。そして「ミラーボール」自体、いくつもの影響やスタイルが1曲の中に含まれた曲だった。つまり、あそこからいろんなところに発展できることが、曲の中に示唆されていたんだね。だからある意味、あの曲から、すべては転がり始めたと言っていいだろう。

──アルバムには様々なタイプの曲が収められていますが、アルバム全体を貫いているムード、キーワードは“ソウル”だと感じました。

俺の場合、ずっと昔からそうだったからな。ソウル・ミュージックから常に大きな影響を受けてきた。なぜかはわからない。意識して「ソウル・レコードを作ろう」と思ったこともないし、「アコースティック・レコードを作ろう」としたこともない。自ずと決まるというか、曲を書き始めると意識的なのか無意識なのかわからないけど、書けた初期の曲がある種のパターンを作り始めるんだ。アルバムがどこに向かうか、というインスピレーションだ。最初からそうしようと思ってのことじゃないってことさ。偶発的に起こる、としか言いようがないよ。つまりは、書けた曲に導かれる、という感覚なんだ。行くべきところに曲がちゃんと俺を導いてくれる。そう感じることが多いね。

──たとえば2曲目の「バプティスト」はニューオーリンズのバンドが「ブロークン・ストーンズ」を演奏しているようだとも言えますし、続く3曲目の「オールド・ファーザー・タイム」はザ・スタイル・カウンシルの「プロミスト・ランド」~『モダニズム・ア・ニュー・ディケイド』期のフィーリングを感じるんですが……

うん、うん、そのどれもわかるよ。実際、俺にもそう聴こえる。でも言ったように、ソウル・ミュージックっていうのは俺の一部というか、子供の頃からの、それこそ思い出せる限り、最初の音楽だった。自然と俺の中にあったものということなんだ。ずっと好きでいられたっていうのは素晴らしいことだし、俺を作り上げたすごく大きな一部なんだと、つくづく感じる。

──新作の前にGhost Boxレーベルから、EP「In Another Room」をリリースしています。ここでの音処理や空間処理もアルバムの序章として考えられますが、こういったミュージック・コンクリートを、より具体化させたのが今回のアルバム、といってもいいのでしょうか?

あのEPは、今回のアルバムと並行して作っていたんだ。だからもしかするとちょっとだけ、あそこでの精神が今回にフィードバックされた部分はあるかもしれない。確かにそういったエレクトロニックな試みは少ししているよ。でも単に、今、俺にとって興味ある音楽フォームのひとつであるに過ぎない。もっと正確に言うなら、ここ何年かの間で興味を持つようになった、と言うべきかな。最近はエレクトロニックやミュージック・コンクリートなものはよく聴いているよ。

──オーシャン・カラー・シーンのスティーヴ・クラドックを筆頭に、アンディ・クロフツ、ベン・ゴードリエといったライヴでもおなじみの顔ぶれがアルバムに参加しています。今回、制作にあたってどんなことを彼らに伝えたのか、もしくは求めたのか、教えてください。彼らから意外なプレイ、アイディアは出てきましたか?

メンバーに何かを伝える、求める、というようなことは普段もしないし、今回もしなかったよ。もちろんヒントになるようなアイディアとか、影響、レファレンスを少しあげることはあったけど、基本は彼らが感じたように演奏し、そこからスタートする。すぐに思い描いていたものに命中することもある。「あ、それだ」って全員が思えるようなものになるっていうか。そうならず、時間をかけてようやくできるものもある。俺もバンドも、音楽的な趣向って意味ではすごく幅広い。何にインスピレーションを受けているか、という意味だ。その点ではコミュニケーションを測るのは楽な相手同士なんだ。お互いが、レファレンスを与え合い、その意味を即座に理解し、シェアできるから。

──昔からのファンとしてはミック・タルボットの参加がうれしいところですが、オルガンならチャールズ・リースやアンディ・クロフツも弾けるわけですが、やはりミックのハモンドでなければ、という特別な理由はなんでしょう?

それは彼がミック・タルボットだ、ってことに尽きるんじゃないかな。彼のサウンド、彼のスタイル。それだけで理由としては十分じゃないかい?

──前作、そして2018年10月に行われたザ・ロイヤル・フェスティバル・ホールでオーケストラをバックに行ったライヴを収めた『アザー・アスペクツ – ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・フェスティバル・ホール』では、オーケストラをまとめ上げたハンナ・ピールが果たした役割は大きかったのではないでしょうか。

『トゥルー・ミーニングス』でのハンナの仕事がとても好きだったから、またやりたいという思いはあった。彼女との出会い、彼女との仕事がこのアルバムのきっかけに繋がっている点は否めないよ。それくらい彼女によってもたらされたものは素晴らしかったし、とても気に入っている。ハンナは非常にクレバーな女性だ。それまで俺らの頭の中にあったアイディアを、ページの上、つまり形あるユニークなものに変換してくれたんだ。実際にはメンバーではないけれど、メンバーのひとり、チームのひとりと言っていい存在だ。彼女の判断を信頼しているし、これからもコラボレーションは続けたいと願っているよ。

──今回のアルバムに共通しているのは「振り返っている感があることだ」と海外から届いたプレスリリースで記されています。LAを久しぶりに訪れ、ザ・ジャムで初めてアメリカを訪れたことを思い出した、とも書かれていました。ミック・タルボットや、ザ・ジャムの初期メンバーであるスティーヴ・ブルックスと作業をしていて、その当時を思い出したりしましたか?

いや、それはまったくない。断じてないよ! ザ・ジャムで初めてアメリカに行った時のことを思い出したのは間違いないけど……。今、君が挙げたそのふたりと一緒に演奏するとき、俺はその瞬間のふたりと何かをしているだけであって、過去のことは考えてない。ふたりにしたって同じだと思う。今現在、この瞬間、その演奏のことだけで忙しいわけだから。ミュージシャンって、例えば長くやっていたとしても、今も演奏ができて、続けられている限り、ハートは今現在にあり続けるんだ。過去のことを考えてられるほど時間は有り余ってないからね。今のことで精一杯。だからこそ、今に存在してられるわけだし。

──では少なくとも歌詞という意味で、「過去を振り返っている感がある」というのは正しいでしょうか?

「オン・サンセット」のこと?

──いえ、そのLAでの思い出を振り返った曲「オン・サンセット」も含めて、アルバム全体ということです。

いや。「オン・サンセット」はそうだけど、残りの曲はそうじゃないんじゃないかなぁ。特にアルバムに通じてテーマがあるわけではないし、過去を振り返っているのは「オン・サンセット」に限ってのことだよ。

──そうなのですね。例えば「オールド・ファーザー・タイム」とかも一種、そういうところがあるのでは?

いや、その曲は歳とること、それを俺が受け入れ、受け止めることを歌っているだけだ。人生のサイクル、というのか……人は生まれ、生き、歳をとり、死んでいく。そしてそのサイクルが脈々と続いていく。そういうことであって、振り返っているわけじゃないと思う。歳をとることに対する、ちょっとファニーな解釈さ。歳をとればとるほど、自分が時間や歴史の中のある一部になっていく感があって、それは考え方としてすごく面白いな、って思ったんだ。でもそのことが過去を振り返ることか、と言われたら俺は違うと思うな。

──つまり、歳を重ねられ、音楽を作る上で残された時間というものを意識し始めた、ということでしょうか? 60代になった最近のあなたはとても多産的にスピーディにリリースをされていて、そういうこともあるのかなと感じました。

もちろんそれはあるね。すごく今、それを意識しているよ。1日1日を有意義に生き、存在していられるようでありたい、と思うようになった。だからこそ過去のこと、将来のことを、あまり考えすぎないようにしたいんだよ。それよりはその日を楽しみたいし、現在に感謝したい。mortality(死)への意識が強くなった分、やれるうちは仕事をしていたい、クリエイトしたいという思いが強まったのかな。だってそれができなくなる日はいずれ俺にも訪れるわけだから(笑)。何より、俺から音楽をとったら何もないっていうくらい、俺は音楽が好きだ。歳をとっても、まだこうして音楽を作っていられること、それがいかにありがたいことか、歳をとり、さらにわかるようになったよ。感謝の気持ちが増えたからこそ、出来る限り、作品を作りたいって思うんだろうな。この世からふっと消えていなくなっちゃう前に(笑)

──だからこそ若いアーティストとのコラボは刺激的なのでしょうか? 「アース・ビート」で参加したザ・ステイヴスはどんなところが魅力なのでしょうか?

YouTubeで彼女たちのライヴを見たんだ。とても良くてね、特にハーモニーが良かった。彼女たちのハーモニーを使ったサウンドが「アース・ビート」に合うんじゃないかと思った。実際にそうだったね。

──ル・シュペールオマールのジュリー・グロは?

彼らのことはベースのアンディに教えてもらって、去年、出たアルバム『メドウ・レーン・パーク』がすごく気に入っていたんだよ。それで、5曲目の「モア」の中の、あのたった2行をフランス語で歌ってもらうのに、ジュリーがきっと最適だろうと思ってお願いしたんだ。そして、ここがテクノロジーの素晴らしいところだけど、今や世界のどこに相手がいようと、トラックを送れば、向こうはレコーディングしてテープを送り返してくれる。そんな風にして今回も作業を進めたんだ。ル・シュペールオマールのクリストフにはこれから出る「オン・サンセット」のリミックスをやってもらっているよ。

──彼らのような若手と一緒に作業することの楽しさってなんでしょう?

若手だから、とか年齢で考えることはそんなにないんだけどね。アルバムには若いミュージシャンもいれば、歳がいっているミュージシャンもいるし。俺自身を含めて(笑)。俺より年上もいるよ。ダニー・トンプソンなんて82歳だよ。そうかと思えば21歳のコールトレーンもいるわけで。俺にとっては、若いから、とか年齢じゃなく、彼らがクリエイトするサウンド、それぞれのユニークさに惹かれるから、一緒にやりたいって思うだけさ。

──現在世界は大変困難な問題に直面しています。あなたは自宅から#PaulAtHome のセッションによってロックダウン下の人々に楽しみを与えています。音楽が果たす役割やパワーということを改めて考えたりしましたか?

ああ、そうだね。これまでも信じてきたことが、さらに裏付けられた、という思いだよ。つまり、音楽の持つパワーってこと。人の心を高めたり、落ち着かせたり、もしくは音楽によって何かを考えさせられたり……。音楽にはいくつものチカラがあり、受け止め方も人によって様々だ。それを信じる気持ちがこれまで以上に強まった気がするね。

──最後に新作と来日を心待ちにしている日本のファンへメッセージをお願いします。

日本のみんなが元気で無事でいることを祈っている。何よりも、2021年には日本に行ってライヴが出来ることを、みんなに会えることを楽しみにしているよ。

■Link

https://www.universal-music.co.jp/paul-weller/

Sponsered Link

Sponsered Link

Ranking

注目の記事ランキング

- Travel

- Food

- Food

- Food